Sono le 16.15 del 10 giugno 1924, quando da via Pisanelli, 40, quartiere Flaminio, Roma, il Deputato social – riformista Giacomo Matteotti esce per raggiungere Montecitorio e decide di farlo a piedi costeggiando il Tevere. È senza scorta, disarmato, nonostante in quei momenti personificasse il principale nemico del nascente Regime fascista. Da anni, alla luce del sole, con inchieste e pubblicazioni, sta denunciando le violenze dello squadrismo in camicia nera ed indagando sulla corruzione dei suoi capi e dei sui referenti politici. Da pochi giorni, il 30 maggio, alla Camera, egli ha, altresì, pronunciato un discorso di denuncia delle intimidazioni e dei brogli, ovviamente immaginando che sarebbe stato il suo testamento morale e politico.

Infatti, ad attendere il passaggio del Deputato, sul lungotevere Arnaldo Da Brescia, c’è una Lancia Kappa blu, con tappezzeria grigia. A bordo: Amerigo Dumini, Augusto Malacria, Amleto Poveromo, Giuseppe Viola ed Albino Volpi. Sono squadristi componenti della cosiddetta Ceka del Viminale, allora sede del Governo e non solo degli Interni: una sorta di polizia extralegale cui è stato ironicamente conferito lo stesso nome della polizia segreta bolscevica. I cinque sono della cerchia di Mussolini, sebbene non vi sia, ad oggi, documentazione cartacea sul fatto che stiano ora agendo su suo ordine diretto.

Gli uomini balzano fuori dalla Lancia per avventarsi contro Matteotti, lo aggrediscono e lo spingono nell’autovettura, che riparte ad alta velocità. Assistono alla scena alcuni ragazzini, allontanati bruscamente dagli aggressori. Nel percorso, Matteotti è selvaggiamente percosso: riesce comunque a gettare dal finestrino il suo tesserino da parlamentare, all’altezza di ponte del Risorgimento, dove infatti è rinvenuto. Dinanzi alla fermezza di Matteotti, i sequestratori decidono di porre subito fine alla sua vita, cosa che sarebbe avvenuta dopo un’agonia di diverse ore, prendendolo a coltellate. La Lancia prosegue sulla Flaminia, quando, nel bosco della Quartarella, Comune di Riano, si ferma: il cadavere di Matteotti, piegato in due, viene lì sepolto. Sarebbe stato ritrovato la sera del 12 agosto. Gli aggressori, ora omicidi, tornano a Roma, informano chi di dovere sull’accaduto e cercano di nascondersi.

Quando si diffonde la notizia della sparizione, arrivare presto alle conclusioni circa la sorte del Deputato è sin troppo facile. Il Paese è difatti attraversato da un’ondata di commozione e di sdegno. Il Governo Mussolini, che sembrava tranquillamente avviato sulla strada del consolidamento, giocoforza reputato responsabile dell’accaduto, vacilla e rischia di cadere. Ciò non sarebbe avvenuto: Mussolini, con il famigerato discorso alla Camera del 3 gennaio successivo, avrebbe assunto su di sé tutte le responsabilità politiche e morali delle violenze fasciste. Atto considerato di fondazione del Regime e che vanificava la, illusoria alla luce dei fatti, secessione dell’Aventino, proclamata affinché il Re sfiduciasse il Governo.

Tralasciando ora le vicende processuali che sarebbero seguite all’omicidio politico, il fatto comportò quello che nelle carte di polizia è definito come “risveglio dell’attività sovversiva”. Le opposizioni, formalmente ancora legali, conducono, per quello che possono, una ferma campagna di denuncia, attraverso i lavori parlamentari, i propri organi di stampa e mobilitando le proprie masse.

Questa mobilitazione tocca anche la Tuscia ove, tra l’altro, si erano sparse inizialmente voci fossero occultati i resti di Matteotti, segnatamente attorno al lago di Vico.

Occorre innanzitutto scrivere di un residente a Roma ma nato a Soriano nel Cimino il 16 novembre 1892, perché il padre vi era proto negli stabilimenti Capaccini, cioè Luigi Morara, “Giggetto”. Egli aveva condiviso con Matteotti il netto neutralismo durante la Grande guerra, tanto da vedersi la tipografia devastata dalle perquisizioni nel 1916, e l’adesione al Partito socialista unitario (Psu), sorto nell’ottobre 1922 con la scissione della storica corrente riformista dal Partito socialista italiano (Psi).

Alla notizia della sparizione e, successivamente, nelle indagini, Morara si dedica a totalmente alla ricerca della verità e della giustizia. Italo Toscani, ne scrive una biografia uscita nel 1966, con prefazione di Angelica Balabanoff, ricordando a riguardo: «Lui, che una volta convinto come e prima di tutti dell’efferato olocausto, ha deposto i fiori dell’amore e dell’onore vicino al muraglione del Tevere e sulla umile scrivania negli uffici della Direzione del Partito, a piazza di Spagna. Lui che partecipa alle nostre visite di commossa solidarietà alla povera signora Velia, nella casa del Martire, al cui ingresso gli agenti prendono nota, invisibilmente, di coloro che hanno l’audacia di salire fino lassù nell’appartamento colpito dalla tempesta».

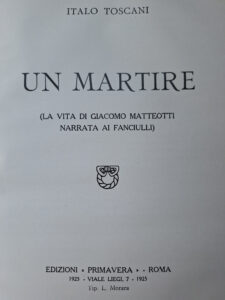

Toscani riferisce poi delle vicende relative all’edizione del suo opuscolo Un Martire, La Vita di Giacomo Matteotti narrata ai fanciulli, uscito nel 1925, prima monografia sulla figura del Deputato: «Ne era venuto dunque fuori un libretto color verde facilmente identificabile. Perché sotto il titolo generico di Un Martire, spiccava sulla copertina una bella fotografia dell’Eroe. Aveva avuto una discreta fortuna perché, affidatene parecchie copie ad alcuni amici della “Compagnia dei vagoni letto”, essi avevano pensato a diffonderlo un po’ dappertutto. Financo in Australia.

In Italia la polizia ne aveva fatto oggetto di accurate ricerche rimaste senz’esito. Ma quelli che lo avevano avuto per le mani ne avevano derivato conseguenze tutt’altro che piacevoli. Insomma… Materiale incendiario. O per lo meno infiammabilissimo. Così facilmente e prevedibilmente identificabile, che il mio stampatore, a Pistoia, aveva messo come condizione pregiudiziale dell’edizione la cancellazione del suo nome.

Ora, poiché per la legge sulla stampa, anche allora, un responsabile ci voleva, non mi era rimasta che una scappatoia: rivolgermi a “Giggetto”. E al suo buon sorriso di consenso, il libro era stato messo in circolazione con quei connotati: stampato, in realtà a Pistoia, ma a tutti gli effetti legali, penali eccetera eccetera, uscito dalla tipografia di Luigi Morara in piazza Celimontana a Roma.

Con queste premesse, la semplicità con la quale il nostro “Giggetto” annota nel suo “diario” che la sua tipografia, il 10 settembre del 1925, è stata non soltanto controllata e perquisita, come le altre volte, ma messa a soqquadro, anzi addirittura devastata e poco meno che distrutta, è di una eloquenza che rasenta il sublime».

Morara, con l’intransigenza che gli si addiceva, sarebbe stato perseguitato politico per tutto il Ventennio, posto a confino. Si sarebbe ritrovato nel Viterbese durante la Resistenza, in un ruolo attivo, soprattutto, e ovviamente, nella produzione e nella diffusione della stampa clandestina.

Nel territorio che avrebbe fatto parte della Provincia di Viterbo, al momento della sparizione di Matteotti, la situazione politica si era già, certo formalmente, normalizzata in senso fascista. A Viterbo, dopo una lungo e travagliato lavoro di penetrazione, i fascisti sono al potere, esattamente da un anno. Lo scenario che si era avuto tre anni prima, con le Tre giornate di Viterbo, 10-12 luglio 1921, quando la Città, sotto la guida degli Arditi del popolo, aveva cacciato i fascisti, si è a dir poco capovolto.

Un dato che, prendendo per buoni i risultati elettorali delle Politiche di domenica 6 aprile 1924 e confrontandoli con quelli del 1921, emerge in tutta evidenza. A Viterbo città, l’affluenza alle urne aumenta vertiginosamente, toccando il 74,61%: circa diciassette punti percentuali in più del 1921. Le schede nulle toccano il 5,57% del totale, senza contestazioni.

Il Partito nazionale fascista (Pnf), il “listone”, raggiunge il 71,26%, la lista dei fascisti “dissidenti” il 7,73%. Tutte le forze che nel luglio 1921 avevano aderito al Comitato di difesa cittadina (Cdc) contro le incursioni fasciste, e che alle Politiche di maggio avevano ottenuto complessivamente oltre l’87% dei consensi, ora, tenendo conto anche dello 0,09% (5 voti) del Partito sardo d’azione di Emilio Lussu, raccolgono il 13,21% (726 voti). Tra queste forze: il Psu prende lo 0,80% (44 voti), il Psi il 3,51% (193 voti), il Partito comunista d’Italia (Pcd’I) 2,46% (135 voti) e i repubblicani l’1,54% (85 voti), mentre il Partito popolare italiano (Ppi), con un 4,81% pari a 264 voti, è la prima forza tra quelle nel Cdc del 1921. Nessuno di questi partiti raggiunge le rispettive percentuali nazionali. Quelli che più vi si avvicinano sono comunisti, repubblicani e “sardisti”. I liberali giolittiani, nel 1921 alleati con i fascisti, raccolgono lo 0,67%, pari a trentasette voti, anche loro molto al disotto dei risultati nazionali. Ragionando per simboli, quello della falce e martello (Psi + Pcd’i) è il più votato dopo il fascio littorio: 328 voti, pari al 5,97%.

Tuttavia, la normalizzazione è, almeno al momento, apparente. Ce lo confermano, come spesso accade, proprio le cronache di parte avversa. Il quindicinale fascista “La Rocca” infatti dà continuamente nota di episodi di ribellione e di insubordinazione, certo con l’intento di deriderne i protagonisti, fino alla cessazione delle pubblicazioni, nel 1926. E da “La Rocca”, n. 32 del 1925, si apprende ad esempio della condanna a carico di Giuseppe Sensi per l’affissione in Città di manifesti a commemorazione di Matteotti.

Circa quei frangenti nella Città abbiamo, a livello memorialistico, la testimonianza di Luigi Tavani, allora militante nelle fila giovanili del Pcd’I; e i comunisti durante le agitazioni per Matteotti hanno visto un’impennata delle adesioni e della diffusione della stampa. Tavani avrebbe ricordato che la Sezione cittadina del Partito contava allora 180 iscritti (i voti comunisti alle Politiche erano stati 135), 50, invece, gli iscritti alla sua giovanile, aggiungendo: « Noi in quell’epoca eravamo convinti che il fascismo fosse una cosa transitoria e comunque di poca durata. Invece per noi antifascisti ogni giorno era sempre più difficile riunirci per discutere sul da farsi e sul come doverci muovere. Si facevano le riunioni in campagna arrivando sul posto alla chetichella e cioè passando per diverse vie isolatamente. Poi ci fu il delitto Matteotti, che portò lo sbandamento del fascismo e il nostro rafforzamento. Per noi, penso, fu il momento del Ventennio di maggiore ripresa organizzativa».

Se anche a Viterbo ormai ci si muoveva, di fatto, nella clandestinità, c’è un organismo che ha ancora le proprie sedi e sta dando filo da torcere al nascente Regime: l’Associazione nazionale combattenti (Anc). L’assassinio Matteotti, in virtù proprio del fatto che fosse stato consumato nello spregio di ogni codice cavalleresco e militare, aveva suscitato profondo sdegno nel combattentismo di guerra, che andava sempre più prendendo posizione contro un fascismo il quale, invece, considerava sé stesso come conseguenza naturale della Trincea e cercava di mettere al bando, o di esautorare, l’Anc. Nel gennaio 1924, la Sezione cittadina Anc aveva eletto, e successivamente riconfermato, un Direttorio antifascista con a capo Achille Battaglia, massone, interventista e Combattente della Grande guerra, di tendenze repubblicane, ed ora anche tra i principali esponenti di Italia libera, gruppo sorto in seno al combattentismo con finalità antifasciste. Oltre a ciò, Battaglia era anche Direttore del periodico cittadino “La Nuova provincia”. A quest’elezione, la sede della Sezione Anc aveva ricevuto un’incursione vandalica nella notte, mentre un corteo di camicie nere acquistava e metteva al rogo tutte le copie de “La nuova provincia” in vendita in Città.

Proprio in merito alle Politiche del 1924, Battaglia avrebbe poi rievocato: «Ricordo che a Viterbo, dove la sede fascio era di fronte al seggio elettorale principale, i fascisti, giovanetti dai diciassette ai diciannove anni, si presentavano con certificati falsi e votavano per diverse volte sempre con nuovi nominativi. Ad un certo momento entrò un ragazzetto e lesse il nome a cui era intestato il certificato elettorale. Era il nome dell’ottantaduenne padre del candidato per il “listone” Filippo Ascenzi. Il presidente del seggio, vecchio magistrato il quale fino allora saggiamente aveva letto il giornale per non guardare ciò che avveniva, si alzò per rendere omaggio a colui che credeva essere il candidato locale e domandò: Siete voi il nostro candidato?, e il ragazzino serio e sicuro: No, sono suo padre».

In autunno, durante le cerimonie pubbliche per le commemorazioni della Marcia su Roma e del IV Novembre, i combattenti avrebbero contestato le camicie nere. La Sezione cittadina dell’Anc sarebbe stata sciolta, il 6 maggio 1925, dal Prefetto di Roma, Paolo D’Ancora, “per motivi di ordine pubblico”.

Per quanto riguarda le mobilitazioni per Matteotti nel Circondario, c’è la testimonianza di Domenico Chiavari, allora giovane comunista di Caprarola, che avrebbe ricordato: «C’erano certi manifesti che avevano fatto i parlamentari comunisti, c’era tutto un discorso e c’era scritto “Abbasso il governo dell’assassini… Disarmo delle camicie nere, armamento del proletariato, vogliamo un governo di operai e contadini”. L’attaccassimo pe’ tutto ‘o paese. Alla mattina i fascisti co’ i carabigneri col coltello a raschia’, erano attaccati co’ la colla. De dietro un manifesto un compagno ci aveva scritto “Pulcinelli Terzo, giovane comunista”. Allora ce beccarono, ce misero in camera de sicurezza, ce fecero sta’ due giorni e ce fecero pagare 40 lire de contravenzione».

In merito a Canepina, ci sono delle tracce nei quaderni di memorie manoscritte conservati nell’Archivio storico dei comitati provinciali Anpi e Anppia, depositato all’Archivio di Stato di Viterbo, qui trascritte così dagli originali: «Alla scopperta di Matteotti mi recai alla quartarella dove furono trovate le ossa. Tornato al paese mi arestarono. Ebbi un continuo di aresti e perquisizioni. Una volta mi portarono nelle carceri del cimino. Fui riportato in caserma e mi imbutarono davere un rasoio in saccocia da me mai possetuto, che mi condannarono a 15 giorni» (Marino Benedetti).

«24 novembre 1924. Mi trovavo con gli amici Benedetti Marino, Benedetti Guerino e Benedetti Armando nella cantina di questultimo, in via marmorano, quando fummo agrediti da una squadra di fascisti che ci scagliarono centinaia e centinaia di sassate per cui ci convenne fare giorno in cantina. Nella converzazione baciamo la fotografia di Matteotti. Nell’atto fummo visti dal brigadiere dei carabinieri che guardava dalla fessura; questo fu per noi il più grande reato, povero Matteotti» (Lorenzo Fiorentini).

Un’altra informazione su ciò che restava in piedi delle opposizioni sul territorio nell’autunno di quel 1924 la si ha da due elenchi stilati dai Reali carabinieri di Viterbo e Montefiascone, in merito ai rispettivi circondari, sulle persone ritenute pericolose e da arrestare in caso di disordini. Vi figurano complessivamente 281 elementi (23 per la Città di Viterbo), nella quasi totalità di estrazione popolare e dagli orientamenti politici più disparati, anche se, nel caso del Circondario di Viterbo, la maggioranza relativa spetta ai comunisti. La compagine sovversiva, se si fa il confronto con le Elezioni politiche, aveva sostanzialmente retto.

Con le Leggi fascistissime del 1926-27 inizia il periodo della clandestinità sostanziale e formale assieme, delle persecuzioni, del carcere, del confino o dell’esilio per gli oppositori.

Per tutto il Ventennio, quella di Matteotti sarebbe stata la figura del martire per eccellenza, la più nota e ricordata vittima dello squadrismo fascista.

La prima ad essere infatti pubblicamente omaggiata alla caduta di Mussolini, il 25 luglio 1943.

C’è a tal proposito un ricordo di Giacomo Edmondo Zolla, nato il 5 settembre 1924 – poco dopo il ritrovamento alla Quartarella -, a cui il padre, Primo, artigiano socialista, aveva dato proprio il nome di Matteotti (“I’ padre mio.., quello era ‘n fegataccio”) e di uno zio minatore emigrato, caduto sul lavoro poco prima.

Ricorda Zolla di aver visto a Soriano, durante le manifestazioni d’euforia per la caduta del Duce, «Dante Sapori, ricco commerciante, noto come uomo tutt’altro che spendaccione, farsi promotore e sottoscrivere cospicuamente per la costruzione di un monumento a Matteotti».

Nella Resistenza, portano il nome di Matteotti le brigate partigiane dei socialisti che, frattanto, si erano riunificati, benché non per molto, nel Partito socialista italiano di unità proletaria (Psiup), attive anche nell’Alto Lazio.

Intestata a Matteotti, nel Viterbese, è stata la banda partigiana operativa nel territorio di Tuscania. In contatto con essa per Roma, il professor Armando Ottaviano, Martire delle fosse Ardeatine.

Riferimenti archivistici e bibliografici per le informazioni e le citazioni riportate:

Silvio Antonini, Faremo a fassela, Gli Arditi del popolo e l’avvento del fascismo nella Città di Viterbo e nell’Alto Lazio, 1921-1925, Viterbo, Sette città, 2011, pp. 127-134.

Archivio di Stato di Viterbo, Archivio dei Comitati provinciali Anpi e Anppia, Busta 1, fascicolo 7.

Sandro De Amicis, Combattenti tra democrazia e fascismo, L’Associazione nazionale combattenti di Viterbo, 1919-1925, Viterbo, Sette città, 2019, pp. 292/ 352.

Partito comunista italiano, Storia della Federazione di Viterbo, Gli Anni del Dopoguerra, Testimonianze e documenti, a cura di Quirino Galli, Viterbo, 1984, pp. 5/8-9.

Italo Toscani, Socialista! Luigi Morara nella storia del socialismo romano, Roma, Morara, 1966, pp. 138/ 140-141.

Giacomo Zolla, 30 anni di storia e di lotte dei comunisti di Soriano nel Cimino, 1936-1966, Soriano nel Cimino, La Commerciale, 1972, pp. 21/ 231.

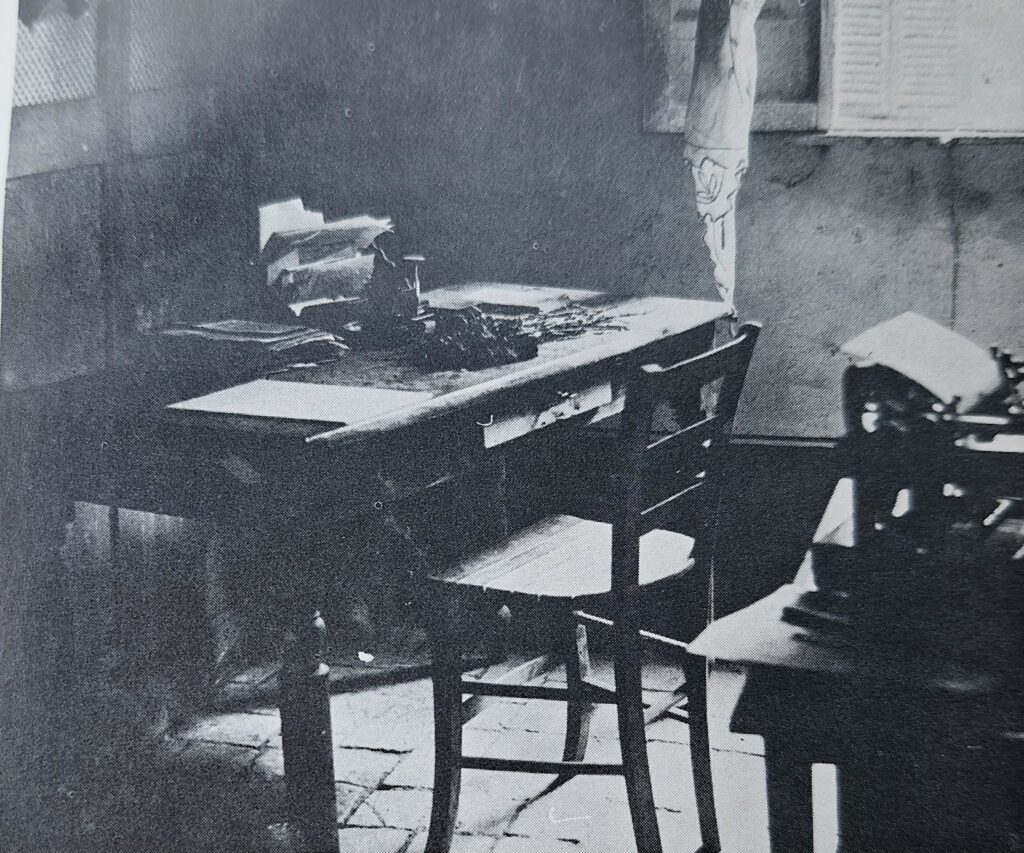

Nella foto cover: Boschi della Quartarella, agosto 1924: recupero dei resti di Matteotti