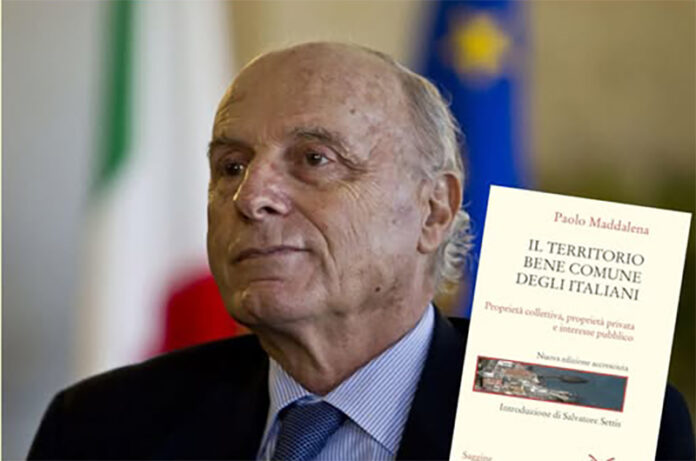

“Il territorio bene comune degli italiani” di Paolo Maddalena (Donzelli editore) è un libro che scandaglia a tutto tondo il tema della disgregazione economica attuale, attraverso la trattazione del concetto di proprietà. Questa sorta di manuale di giurisprudenza, dove non mancano i riferimenti legislativi e i confronti storici, ripercorre l’evoluzione civile e sociologica della gestione del territorio interrogandosi sulla linea di confine fra bene comune della collettività e del privato. Quando subentra l’uno e quando l’altro? Quando e come si prevaricano a vicenda?

Si dice che la libertà di una persona finisce dove comincia quella di un’altra. E allora come individuare queste libertà e il diritto del singolo in rapporto a quello collettivo? Da questo interrogativo si parte per rispondere guidati da un approccio giuridico oggettivo. Il libro verrà presentato a Palazzo Patrizi Clementi (Roma, via Cavalletti 2) il prossimo 5 novembre, dalle ore 16:30 alle ore 19 circa. A moderare sarà Paolo Berdini, mentre a trarre le conclusioni sarà lo stesso autore.

Interverranno: la Soprintendente Arch. Margherita Eichberg; Giancarlo Montedoro, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato; il Prof. Carlo lannello; il Prof. Eugenio Lo Sardo; l’Avv. Emanuele Petracca; il Prof. Piero Bevilacqua; Antonio Sebastianelli, Sindaco di Terre Roverasche.

Un testo ancora attuale dopo oltre undici anni dalla sua prima uscita nel 2014. L’accentramento del potere e della ricchezza nelle mani di un’oligarchia privilegiata ha portato a una monopolizzazione del potere e della ricchezza stessi, a una privatizzazione dilagante a discapito di una statalizzazione democratica.

Il concetto collaterale di “sovranità” prende in considerazione le ricadute che la gestione della proprietà privata ha su quella pubblica. E non è esente neppure il paesaggio, anzi elemento e ambito in cui l’importanza di un impegno civico con senso di responsabilità e rigore scientifico pertinente è fondamentale; soprattutto col dilagare di un’urbanizzazione incontrollata. Ed è qui che la crisi economico-finanziaria incontra quella ambientale. Paolo Maddalena, giurista emerito, fuoriesce da un ambito di nicchia e settoriale per addetti ai lavori, per calare le competenze specifiche nella realtà vera. Rendendo la teoria applicabile e intrisa della ‘pratica’.

Lo vediamo dalle sue pubblicazioni: “Responsabilità amministrativa, danno pubblico e tutela dell’ambiente” (Maggioli, 1985); “Danno pubblico ambientale” (Maggioli, 1990), il contributo nel volume collettaneo “Costituzione incompiuta” (Einaudi, 2013); “Gli inganni della finanza” (Donzelli, 2016); “La rivoluzione costituzionale. Alla riconquista della proprietà pubblica” (Diarkos, 2020).

Infatti, docente di diritto romano all’Università Federico II di Napoli, vicepresidente emerito della Corte costituzionale, si occupa, dagli anni Settanta, di approfondire il diritto ambientale.

Cita Roosevelt quando afferma in una relazione al Congresso degli Stati Uniti nel 1938: «la libertà di una democrazia non è salda se il popolo tollera la crescita di un potere privato, al punto che esso diventa più forte dello stesso Stato democratico».

Nel frattempo si interroga su quando sia opportuno impossessarsi della proprietà e quando cederla per il bene comune. Nella storia ha sempre prevalso quest’ultimo, più che il bene individuale e privato, sancito definitivamente dalla Costituzione agli articoli 41 e 42.

Democrazia significa potere al popolo e così vediamo come la sovranità dello Stato sia prevalente, potendo esercitare il diritto di prelazione. Agli usi civici fa da contro-altare la sfera del demanio (emanato per la prima volta a Melfi nel 1231). Senza ideologizzazione il punto di vista è puramente e prettamente legislativo, basato sulla legge che “come concede il bene può revocarlo, qualora pressanti ragioni di interesse generale lo richiedano”. Maddalena insiste sul concetto della “funzione sociale” della proprietà, che ai diritti affianca anche i doveri, mostrando gli obblighi che lo stesso proprietario privato ha da rispettare. Alla ‘funzione sociale’ si associa anche la definizione di capitale sociale di stampo marxista, ovvero il fatto di investire ricchezza per produrre ricchezza oltre che benessere sociale. Non mancano gli esempi pratici e concreti. Lo sviluppo di un paese passa anche dal recupero della proprietà e di beni mobili e immobili, per contrastare il degrado (urbano e paesaggistico-ambientale), reinvestendo nella ‘crescita’ sociale ed economica. Le politiche di coesione sociale e le leggi di urbanistica servono a questo, assecondando tale politica: pensiamo al cambio di destinazione d’uso o all’apposizione di vincoli a tutela di beni. In questo l’azione di enti quale la Soprintendenza è imprescindibile.

Accessibilità, inclusione ed equità sociale garantite dunque.

Sintetizzando. Se l’art. 42 della Costituzione prevede che “la legge riconosce e garantisce la proprietà privata … allo scopo di assicurarne la funzione sociale e l’accessibilità a tutti”, l’articolo 838 del codice civile afferma che qualora il proprietario venga meno o tralasci la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, contravvenendo al bisogno di attivare un meccanismo virtuoso di produttività, può essere esercitata l’espropriazione dei beni da parte della pubblica amministrazione, previo corrispettivo di una giusta quota di risarcimento. Aspetto fondamentale è che tale disposizione è valida anche per il deperimento dei beni che danneggino il decoro delle città, con attenzione rivolta persino all’arte, alla storia eD alla sanità pubblica.

Come sottolineato dall’art. 41 della Costituzione “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. E attività economica pubblica e privata devono perseguire il medesimo fine, al contempo sociale e ambientale.

Concetto ampliato anche dall’art. 43 (sempre parte I Titolo III). “A fini di utilità e di interesse generale la legge può riservare o trasferire allo Stato, mediante espropriazione e previo indennizzo”.

Parità, asserisce Paolo Maddalena, che sarebbe in contrasto con la privatizzazione persino di banche e degli istituti di credito.

Con l’articolo 3 del Trattato di Lisbona si esce da una dimensione locale e nazionale per sfociare in quella europea.

Lo sviluppo sostenibile, conclude l’autore, può essere conseguito con una crescita economica equilibrata, con la stabilità dei prezzi, un’economia sociale dei mercati su larga scala fortemente competitiva volta alla piena occupazione e al progresso sociale, e soprattutto su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente.

Direttive che la Soprintendenza cerca di sostenere. Sembra di essere lontani dai tempi della teoria di Pitagora dell’uomo come parte del tutto.

Eppure questi principi sono ancora attuali.