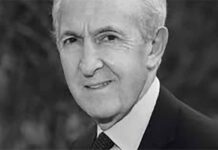

Se ci fosse una classifica dei mestieri più rari al mondo quello di chi ricostruisce antichi strumenti musicali a tastiera sarebbe in testa. In tutta Italia sono una ventina i laboratori dediti a tale specialità e uno di questi si trova a Canepina. Qui, da oltre vent’anni, Andrea Di Maio dà alla luce pezzi unici di artigianato artistico destinati a musei, conservatori e a collezioni private. Romano d’origine, da circa vent’anni ha scelto la Tuscia: “Cercavo un luogo isolato in cui poter vivere e lavorare e il paesaggio strepitoso della provincia di Viterbo mi ha conquistato”. Mentre nell’officina è in fase di gestazione la sua ultima creatura – un clavicembalo tardo fiammingo del 1760 – Di Maio lascia gli attrezzi del mestiere per raccontarci un mondo sospeso tra antichi suoni e approcci innovativi.

Com’è nata l’idea di intraprendere una professione così di nicchia?

Ho voluto riunire le mie tre passioni giovanili: per la musica antica, per le arti minori e per la pittura. Nei miei manufatti la parte decorativa è importante. Dopo il liceo scientifico ho frequentato la Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona. Mi sono dedicato inizialmente alla costruzione di strumenti a corda e a pizzico. I primi anni ‘80 erano tempi in cui l’alto artigianato in Italia poteva contare su un florido mercato. Oggi le cose sono decisamente cambiate in peggio.

Il marketing ha reso l’artigianalità un concetto quasi abusato. Spesso si spacciano per artigianali prodotti in serie. Cosa c’è, invece, dietro ai suoi manufatti?

Mesi fitti di lavoro. Si parte dallo studio millimetrico dell’originale e dal rilievo, cioè dal disegno tecnico in scala naturale. Ho appreso quest’arte ad Edimburgo. Grazie al disegno si ricostruisce la storia dell’oggetto, un approccio filologico necessario per risalire all’originale, ripulendolo da eventuali modifiche posteriori. Tutti miei strumenti sono fatti integralmente a mano. Non c’è nulla di pre-confezionato, costruisco persino le viti e le cerniere.

Perché questo accanimento?

Voglio che lo strumento porti integralmente la mia firma, che ogni pezzo sia unico in ogni dettaglio e questo per il pubblico occidentale ha un valore aggiunto. Abbiamo sviluppato un certo feticismo per la firma autografa. A dire il vero il mio è un approccio anacronistico: nelle botteghe seicentesche c’era una suddivisione del lavoro e solo il maestro conosceva tutti i passaggi.

Ha quindi invertito la tradizione più che recuperala?

In un certo senso sì. Mettere l’accento sull’aspetto autoriale ha qualcosa di romantico che mi piace. Il mio è un artigianato che sconfina nell’arte.

Quanti costruttori di antichi strumenti musicali a tastiera ci sono in Italia?

Saremo una ventina e nella Tuscia credo di essere l’unico ma nella zona, per esempio a Tarquinia e ad Amelia, ci sono ottimi colleghi che fanno altre tipologie di strumenti, come i flauti e i violini. I nostri mestieri sono stati recuperati all’inizio del ‘900.

Si sente più figlio di un passato remoto o più un visionario in un’epoca in cui tutto è industriale?

Il mio modo di concepire il lavoro è contemporaneo perché c’è anche una parte di sperimentazione e non disdegno la tecnologia pur padroneggiando le tecniche del passato.

Chi sono i suoi committenti?

Musicisti, appassionati ed enti musicali di tutto il mondo. Ho appena consegnato clavicembalo al conservatorio di Venezia. Il mio lavoro mi ha portato a viaggiare molto. Nel 2017 sono stato all’Avana per costruire sul posto uno strumento donato dalla principessa Ruspoli all’orchestra barocca di Cuba. Qui ho anche tenuto un corso di formazione che è stato molto apprezzato.

Rispetto a qualche secolo fa, le botteghe che producono strumenti artigianali sono perle rare. Secondo lei questa drastica riduzione cosa ha comportato in ambito musicale?

Fino al XVIII secolo ogni Paese aveva, oltre ai suoi musicisti e compositori, anche le proprie scuole di costruzione. In Italia ogni città di una certa importanza faceva capo a una tradizione costruttiva locale. Oggi queste differenze sono scomparse, tutto si è omologato. Va naturalmente detto che gli strumenti antichi che riproduco erano destinati a pubblico elitario e nobiliare.

Lei suona?

Suonavo il flauto e ho imparato a suonare le tastiere perché sarebbe frustrante produrre qualcosa che non potrei manovrare. Nella costruzione di uno strumento è di fondamentale importanza anche l’aspetto fonico, bisogna avere sensibilità musicale e orecchio.

Che visione ha sull’artigianato artistico nella Tuscia?

Per rispondere ci sarebbe da aprire un capitolo a parte. La Cna di Viterbo sta facendo un grande lavoro per mettere in rete i professionisti e questo è un bene dal momento che noi artigiani tendiamo ad essere dei lupi solitari. In generale la mia visione sull’artigianato artistico è nera e non vedo una via d’uscita. C’è un impoverimento generale e ne risente anche quella fascia che prima investiva in manufatti unici. Mi sento fortunato ad aver intrapreso questa strada negli anni d’oro, quando per le maestranze italiane c’era reale possibilità di crescita. Non so come si possa recuperare quel tipo di committenza ma di certo l’artigianato artistico non può vivere solo di turismo esperienziale.

Ha avuto qualche allievo in questi anni?

Sì, nel 2010 ha fatto apprendistato da me Alessandra, una ragazza bravissima che alla fine del suo percorso ha realizzato una spinetta ma poi non ha proseguito. Non credo sia facile per un giovane intraprendere da zero questa strada.

Ph. PromoTuscia Srl